工数削減とは?成功するための効果的な方法をわかりやすく解説

業務効率化を進めるうえで「工数削減」は非常に効果的な手法です。しかし、正しい手順や知識を持たずに実行してしまうと、逆に業務が混乱し、生産性が低下するリスクもあります。

この記事では、工数削減の本来の意味や効果、実践的な進め方、成功させるためのポイントまでを詳しく解説します。無理なく、確実に業務効率を高めたい方はぜひご覧ください。

目次

工数削減とは

工数削減とは、業務を完了させるために必要な作業時間や人手を見直し、ムダを省いて効率化を図る取り組みのことです。単なる時短ではなく、業務の質を保ちながら生産性を高めることが目的です。

削減によって人件費や管理コストが抑えられ、結果的に会社全体の利益向上につながります。ただし、どの作業を削減すべきかを見極めることが成功の鍵です。安易な削減は業務の混乱を招くため、慎重な判断が求められます。

工数削減を行う重要性

工数削減が注目されている背景には、少子高齢化による労働人口の減少や、「2025年の崖」と呼ばれる課題の存在があります。

「2025年の崖」とは、老朽化した基幹システムが刷新されず、DX(デジタルトランスフォーメーション)への移行が進まないことで、企業の競争力が大きく低下する可能性を指す言葉です。

こうした状況の中で、限られたリソースを最大限に活かし、経営改善や利益向上を実現するには、工数の可視化と削減が欠かせません。生き残りをかけた経営戦略の一環として、工数削減の重要性はこれまで以上に高まっています。

工数削減がもたらす効果・メリット

工数削減を進めることで、業務効率だけでなく企業全体の経営改善にもつながります。具体的なメリットは以下の通りです。

- コストを抑えられる

- 生産性や業務品質が向上する

- 従業員の負担を軽減できる

次項では、それぞれのメリットについて詳しく解説します。

コストを抑えられる

工数削減を実施することで、業務にかかる時間や手間が減り、それに伴い人件費をはじめとしたさまざまなコストの削減が可能になります。

例えば、残業時間の短縮により給与コストを抑えられたり、業務効率化によって使用する紙や電気といった水道光熱費、さらには販売管理費の見直しにもつながるケースがあります。

無駄な作業を減らすことで、経営全体の支出を最適化できるのが大きなメリットです。

生産性や業務品質が向上する

工数削減によって、無駄な手作業や重複したタスクを取り除けば、従業員が本来注力すべき業務に集中できるようになります。その結果、時間あたりの成果が向上し、生産性の向上につながります。

また、業務プロセスを見直す過程で作業内容が標準化され、誰が担当しても一定の品質で業務を遂行できる体制が整います。これにより、ミスの防止や対応スピードの向上にもつながり、業務全体の質が高まります。

従業員の負担を軽減できる

工数削減を進めることで、これまで手間や時間をかけていた工程を効率化・排除でき、従業員一人ひとりの負担を大きく軽減できます。業務時間や内容を可視化し、無駄な作業や非効率な働き方を見直すことも工数削減の一環です。

結果として、長時間労働の是正や休暇の確保といった労働環境の改善にもつながります。さらに、原価が抑えられ十分な利益を確保できるようになれば、その成果を給与や待遇の向上として従業員に還元でき、働きがいのある職場づくりにも寄与します。

工数削減に効果的な【ECRS(イクルス)の4原則】

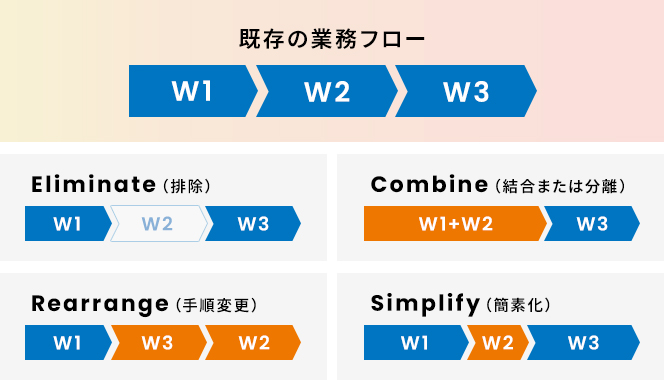

ECRS(イクルス)の原則とは、業務効率化や工数削減の場面で広く用いられる思考法です。

「Eliminate(排除)」「Combine(結合)」「Rearrange(順序変更)」「Simplify(簡素化)」の頭文字を取ったもので、この順番で業務を見直すことで、ムダを効率的に削減できるとされています。

最初に不要な作業を削除し、次に似た業務をまとめ、順番の最適化を行い、最後に作業そのものをシンプルにするという流れです。段階的に実行することで、業務全体に無理のない形で改善を加えることができ、継続的な効率化に繋がります。

| Eliminate (排除) |

不要な業務や手順を思い切ってやめることで、ムダな工数や時間をなくす。 |

|---|---|

| Combine (結合または分離) |

類似した業務をまとめて効率化したり、逆に分けた方が効果的な業務は分離して整理する。 |

| Rearrange (手順変更) |

作業の順序を見直し、よりスムーズに進められる流れに再構成する。 |

| Simplify (簡素化) |

複雑な業務や手続きを簡略化し、誰でもミスなく対応できる仕組みにする。 |

工数削減の方法・流れ

工数削減は思いつきで進めるのではなく、段階を踏んだ計画的なアプローチが重要です。以下のステップに沿って進めることで、確実に効果を得られます。

- 現状の業務プロセスの工数を確認

- 優先順位を決める

- ECRS(イクルス)の原則でプロセスを見直す

- 担当者と作業範囲を定める

- 新しいプロセスに沿って作業を実施する

- 削減効果について評価する

次項では、それぞれのステップについて詳しく解説します。

①現状の業務プロセスの工数を確認

工数削減を効果的に進めるためには、まず現在の業務プロセスを細かく把握することが欠かせません。各業務にどれだけの時間と人手がかかっているのかを可視化しなければ、どの作業にムダが潜んでいるのか判断できないためです。

現状分析を怠ると、効果の薄い部分を見直してしまい、かえって業務が非効率になるリスクもあります。最初のステップとして、業務フローや作業時間を丁寧に洗い出すことが重要です。

②優先順位を決める

工数削減に取り組む際は、どの業務から手を付けるかを明確にすることが重要です。優先順位を決める際は、「緊急度」と「重要度」の2軸で考えると効果的です。

すぐに改善が必要な業務や、経営への影響が大きい業務から着手することで、限られたリソースでも最大の効果が得られます。

③ECRS(イクルス)の原則でプロセスを見直す

業務の工数を削減するうえで、ECRS(排除・結合・順序変更・簡素化)の4原則に沿って見直しを行うことは非常に効果的です。この順番で業務プロセスを検討することで、ムダを見落とすことなく効率的に改善ポイントを抽出できます。

特に、「なくせる作業はないか」「まとめられる工程はあるか」など、視点を変えて見直すことで、これまで気づかなかった削減余地が見えてくる可能性があります。

④担当者と作業範囲を定める

工数削減を効果的に行うには、各業務の担当者とその作業範囲を明確にすることが重要です。範囲を曖昧にしたままだと、必要以上の業務を抱え込んでしまい、結果として非効率な作業が発生する恐れがあります。

あらかじめ担当範囲を限定しておくことで、担当者は自分の業務に集中できるようになり、業務のスピードと質が向上します。また、役割分担が明確になることで、チーム全体の連携も取りやすくなります。

⑤新しいプロセスに沿って作業を実施する

見直したプロセスが完成したら、実際にその流れで業務を運用してみることが大切です。

現場で実施することで、机上では気づかなかった改善点や、思わぬ削減効果が見えてくることもあります。トライアル的に実施し、柔軟に調整していくことが成功への鍵です。

⑥削減効果について評価する

工数削減を実施した後は、必ずその効果を評価することが重要です。評価を行わなければ、実際にどの程度工数が減ったのか、業務効率が改善されたのかが分からず、改善の成果も曖昧になります。

定量的な指標だけでなく、関係する従業員や現場の声も取り入れることで、実態に即した評価が可能になります。こうしたフィードバックを基に、プロセスのブラッシュアップを継続的に行うことが、より大きな成果につながります。

工数削減のアイデアと成功に導くためのポイント

工数削減を成功させるには、現場の状況に合ったアイデアを取り入れながら、無理のない段階的な改善が重要です。以下のような視点で取り組むことで、より効果的に工数を減らすことができます。

- 影響の小さい部分から着手する

- ツールやシステムを導入する

- 業務フローやマニュアルを作成する

- 新たな作業の追加も検討する

- 社内の理解と協力を得る

- 一部業務を外部委託する

次項では、それぞれのポイントについて解説していきます。

影響の小さい部分から着手する

工数削減を進める際は、まず影響の小さい業務から着手するのが効果的です。重要度の高い業務をいきなり変えると、失敗した際のリスクや混乱が大きくなるため、改善に慎重さが求められます。

一方、影響の小さい業務であれば、仮にミスや不具合が生じても修正しやすく、会社全体へのダメージも最小限に抑えられます。成功体験を積むことで現場の理解も得やすく、次の改善ステップにもつながります。

ツールやシステムを導入する

工数削減を図るうえで、ツールやシステムの導入は非常に有効な手段です。たとえば、紙の書類を電子化してクラウドで管理すれば、検索や共有が格段に効率化され、印刷・保管の手間も削減できます。

勤怠管理や経費精算なども、専用のソフトを活用することで手入力の工数を大幅にカットできます。ただし、すべてをデジタル化すればよいわけではなく、作業内容によっては手作業のほうが柔軟に対応できる場面もあるため、導入前の見極めが重要です。

業務フローやマニュアルを作成する

業務フローやマニュアルを整備することで、誰が担当しても一定の品質で業務を遂行できるようになり、工数削減につながります。属人化の防止や業務の平準化が進むことで、新人教育にかかる時間やコスト、担当者による作業品質のバラつきも抑えられます。

また、採用・人材管理の効率化にも貢献します。すでにマニュアルを導入している場合も、内容に誤りや更新漏れがないかを定期的に確認し、実態に即した内容に保つことが重要です。

新たな作業の追加も検討する

工数削減と聞くと「作業を減らす」ことに注目しがちですが、効率化の過程では新たな作業が必要になることもあります。

たとえば、マニュアル作成やシステム導入準備といった一時的な工程は、一見手間に感じられても、将来的な工数削減につながります。目先の負担だけで判断せず、長期的な効果を見据えて、必要な作業の追加も柔軟に検討することが成功への近道です。

社内の理解と協力を得る

工数削減を成功させるには、社内全体の理解と協力が欠かせません。業務フローの変更は従来のやり方を大きく変えることも多く、現場に混乱を招く可能性があります。そのため、目的・対象業務・変更点・開始時期などを事前に丁寧に伝えることが重要です。

「なぜ変更するのか」をしっかり共有することで、従業員の納得感や協力姿勢が生まれ、無駄なトラブルや抵抗を防ぎながら、円滑に移行することができます。

一部業務を外部委託する

工数削減の手段として、外部の専門業者に一部業務を委託するアウトソーシングも有効です。とくに、経理・労務・庶務などのバックオフィス業務は、ノンコア業務として外注しやすく、社内リソースの最適化につながります。

BackofficeForceでは、記帳代行、請求書発行、給与計算、年末調整、決算業務など幅広い業務に対応。プロ人材が業務を標準化し、作業の属人化を防ぎながら、持続的な業務体制を構築します。

経理アウトソーシングとは?メリット・デメリットや料金、選び方などBackofficeForceが工数削減を提案した事例

事例①:ベンチャーキャピタル(従業員20名)

投資先が急増し、管理部門の業務負担が限界に。BackofficeForceはクラウドシステムの導入支援と業務マニュアルの整備を実施し、月次決算業務の工数を5分の1に削減。

さらに、弥生会計での手入力作業をCSV連携に切り替えたことで、債務計上・支払処理も効率化され、少人数でも安定した運用が可能になりました。

事例②:食品製造販売会社(従業員152名)

DX推進と経理部門の省力化を目的に、経理業務のアウトソーシングを導入。3人体制だった業務を1名体制で運用可能にし、工数は40〜50%削減。

業務の標準化とマニュアル整備により、属人化も解消され、業務品質と生産性の両立が実現しました。

工数削減をご検討中ならBackofficeForceにお任せください!

工数削減は、単に作業を減らすのではなく、業務の質を高めながら生産性を向上させる取り組みです。自社だけで進めるのが難しいと感じたら、私たちBackofficeForceにご相談ください。

経理・労務・庶務を中心に、現場目線での業務フロー改善、マニュアル整備、クラウド活用による標準化をワンストップで支援いたします。属人化や人手不足といった課題にも柔軟に対応し、持続可能な業務体制を実現します。まずはお気軽にお問い合わせください。

業務の属人化とは?原因やデメリット、解消する4つの方法を解説

2025-11-12 08:30

業務の属人化とは、特定の社員だけが業務の内容や進め方を把握している状態を指し、企業活動において大きなリスクを伴います。担当者が休職・退職した場合、業務が滞ったり品質が低下する可能性が高まります。そのため、多くの企業では属人化…

工数削減とは?成功するための効果的な方法をわかりやすく解説

2025-10-01 16:22

業務効率化を進めるうえで「工数削減」は非常に効果的な手法です。しかし、正しい手順や知識を持たずに実行してしまうと、逆に業務が混乱し、生産性が低下するリスクもあります。この記事では、工数削減の本来の意味や効果、実践的な進め方、…

書類の作成を代行するサービスのメリットと事例を紹介

2023-11-08 15:22

企業におけるバックオフィスの役割は、事業のスムーズな運営を支える不可欠な部分として位置づけられています。バックオフィスは、人事、経理、法務など、ビジネスのコア部分ではないものの、それらの運営を円滑にするための多くの業務を担当…

事務におけるルーティンワークの効率化と改善について解説!

2023-11-07 17:29

近年、ビジネスにおいて業務が円滑に進行していることが、企業の競争力を左右する大きな要因であり、そのためにバックオフィスを上手く機能させることが重要です。特に事務におけるルーティンワークを改善日常的な業務の中で頻繁に繰り返され…

業務の代行を行うサービスのメリット・デメリットと導入事例を解説

2023-11-02 18:38

バックオフィスは企業の運営を支える中心的な役割を果たしています。これには経理、人事、一般事務などの業務が含まれ、これらは企業の主要な活動とは異なるノンコア業務となります。しかし、現代のビジネス環境は急速に変化しており、多くの…